Café Géomatique – Compte rendu officiel

Thème : LA CRIMINALITÉ ENVIRONNEMENTALE EN MILIEU URBAIN EN AFRIQUE: SOLUTIONS GÉOMATIQUES AU SERVICE D'UNE GOUVERNANCE ÉCOLOGIQUE DURABLE

Date : 28 juin 2025

Lieu : Yaoundé, Cameroun (Lieu-dit Mini prix Bastos)

Participants : 60 personnes

Associations représentées : 07

Ministères et institutions représentés : 03 ministères + la CUY (Communauté Urbaine de Yaoundé)

Panelistes : 05 experts intervenants

Le 28 juin 2025 s’est tenu un Café Géomatique organisé par l’Association ILG, portant sur le thème de la criminalité environnementale et du rôle de la géomatique dans la gouvernance durable des villes africaines.

La séance a été ouverte par le Président de l’Association ILG, M. ZOBO MBELE Henri, qui a chaleureusement accueilli les participants et remercié l’ensemble des parties prenantes pour leur mobilisation autour de cette thématique d’intérêt majeur.

Par la suite, la représentante du Département des relations publiques (Mme. MATAGNE Manuela) a pris la parole pour introduire la conférence. Elle a présenté les objectifs de la rencontre, souligné la pertinence du thème choisi et rappelé l’urgence d’aborder la criminalité environnementale comme un enjeu crucial pour les villes africaines. Elle a également insisté sur le potentiel de la géomatique en tant qu’outil d’aide à la décision et de gestion durable de l’environnement urbain.

Sommaire

Recommandations principales

Axe 1 : Typologie des crimes environnementaux urbains

Axe 2 : Impacts sur la qualité de vie des populations

Axe 3 : Gouvernance, cadre juridique et mobilisation

Axe 4 : Outils géomatiques et cas pratiques (Yaoundé / Douala)

Axe 5 : Innovations africaines

Axe 6 : Perspectives d’action et planification urbaine durable

Conclusion

Remerciements

Contexte et enjeux

La criminalité environnementale regroupe l’ensemble des actes illégaux ayant un impact direct ou indirect sur l’environnement. Parmi ces actes figurent notamment :

La pollution de l’air, de l’eau et des sols ;

La destruction ou la dégradation d’écosystèmes ;

Le déversement illégal de déchets toxiques ou dangereux ;

Les constructions en zones interdites ou protégées.

Cette forme de criminalité constitue une menace croissante pour la durabilité des villes africaines. Elle compromet la santé des populations, aggrave les inégalités socio-environnementales et fragilise les écosystèmes urbains. Dans ce contexte, la géomatique apparaît comme un outil stratégique pour :

La collecte et l’analyse de données spatiales ;

La surveillance de l’environnement ;

La planification territoriale ;

L’aide à la décision en matière de gouvernance urbaine.

Objectifs de la conférence

La conférence visait à :

Identifier et analyser les formes de criminalité environnementale en milieu urbain en Afrique;

Discuter des causes profondes et des conséquences de cette criminalité sur les populations urbaine;

Présenter des solutions géomatiques concrètes et innovantes pour une gouvernance écologique durable;

Promouvoir une approche participative impliquant les citoyens, les collectivités locales, les ONG et les institutions publiques.

Problématiques clés soulevées

Les différents axes de réflexion ont permis de mettre en lumière plusieurs défis majeurs entravant une gestion urbaine et environnementale efficace au Cameroun :

Urbanisation désordonnée et non réglementée : développement spontané des quartiers, constructions en zones à risques, faible application des plans d’urbanisme.

Impunité des pollueurs et faiblesse du système judiciaire : absence de sanctions dissuasives, manque de poursuites pour les crimes environnementaux.

Insuffisance de données fiables pour la planification : par exemple, l’implantation aléatoire des bacs à ordures faute de données spatiales précises.

Manque de moyens techniques et humains dans les communes : absence d’équipements modernes (SIG, drones...), faibles capacités des services techniques locaux.

Recommandations principales

Face à ces problématiques, les panélistes ont formulé plusieurs pistes d’action prioritaires :

Renforcer la législation environnementale et veiller à son application effective à tous les niveaux (national, local).

Former les acteurs municipaux aux outils géomatiques et à la gestion urbaine durable.

Mettre en place des systèmes de surveillance environnementale fondés sur les technologies spatiales (SIG, imagerie satellitaire, drones).

Soutenir les initiatives citoyennes de protection de l’environnement, incluant les campagnes de sensibilisation, la cartographie participative et le suivi communautaire.

Instaurer une gouvernance inclusive et interinstitutionnelle, fondée sur la collaboration entre l’État, les CTD, la société civile, les universités et les ONG.

Présentation détaillée des différents axes abordés

La conférence s’est déroulée autour de six axes parmi lesquels Cinq présentations principalement articulées autour de ces six axes majeurs de discussion :

Axe 1 : Typologie des crimes environnementaux en milieu urbain

A - Typologie

Cette présentation identifie les principales formes de criminalité environnementale en contexte urbain :

Pollution industrielle : rejets illégaux d'effluents industriels, émissions de gaz à effet de serre (GES), déchets toxiques ;

Pollution domestique : eaux usées, dépôts d’ordures dans les cours d’eau, pollution plastique ;

Occupation illégale des zones à risque : zones humides, versants montagneux, zones inondables ; construction illégale et anarchique dans ces espaces ;

Agriculture urbaine non réglementée : usage excessif de pesticides et intrants chimiques ;

Incendies et brûlage à ciel ouvert : brûlage de pneus, ordures et autres déchets ;

Autres formes : pêche illégale, déversements d’huiles usées, canalisations sauvages, dépôts d’ordures dans les zones non autorisées.

D - Solutions proposées

a. Actions citoyennes et communautaires :

Sensibilisation et éducation à la protection de l’environnement ;

Initiatives locales de tri des déchets et promotion de la propreté urbaine.

b. Interventions publiques :

Aménagement urbain planifié, encadré et durable ;

Surveillance des zones à risques à l’aide d’outils géomatiques ;

Installation de bacs à ordures en nombre suffisant et collecte régulière des déchets ;

Répression effective des infractions environnementales ;

Création d’emplois verts à destination des jeunes.

B - Causes de la criminalité environnementale en milieu urbain

Urbanisation rapide et non planifiée ;

Pauvreté urbaine et incivisme ;

Mauvaise gouvernance des villes ;

Laxisme dans l'application des lois environnementales ;

Inertie ou inefficacité des institutions publiques.

C - Conséquences majeures

Dégradation du cadre de vie urbain ;

Multiplication des catastrophes naturelles (inondations, glissements de terrain) ;

Érosion de la biodiversité locale ;

Prolifération de maladies hydriques et respiratoires.

Axe 2 : Impacts des crimes environnementaux sur la qualité de vie des populations urbaines

1. Rôle des institutions étatiques

Depuis 2007, l’Observatoire National sur les Changements Climatiques (ONACC) joue un rôle central dans le suivi des dynamiques climatiques au Cameroun. Parallèlement, les Collectivités Territoriales Décentralisées (CTD), dans le cadre de la loi de décentralisation de 2004, se voient confier des compétences en matière de santé publique, de gestion urbaine, de voirie et d’adduction d’eau. Toutefois, leur efficacité reste inégale selon les ressources locales.

Plusieurs organismes parapublics soutiennent ces actions, notamment :

La MAETUR, pour l’aménagement urbain ;

La SIC, pour le logement social ;

Le FEICOM, pour le financement des projets locaux ;

Le CFC, pour les services communautaires.

6. Solutions proposées et recommandations

6.1 Renforcement du cadre juridique

Révision et mise à jour des textes pour mieux intégrer les risques climatiques et l’urbanisation ;

Harmonisation des normes existantes afin de supprimer les contradictions et les zones grises.

6.2 Création d’un Observatoire Urbain National

Plateforme de coordination entre l’État, les CTD, les ONG et la société civile ;

Collecte, traitement et diffusion des données spatiales pour guider les décisions.

6.3 Appui renforcé aux CTD

Formation des personnels techniques ;

Accès à des outils de gestion modernes (Systèmes d’Information Géographique, télédétection) ;

Financement durable des actions locales.

6.4 Valorisation des acteurs non-étatiques

Intégration formelle des ONG dans les mécanismes de veille et d’alerte ;

Soutien aux initiatives communautaires (cartographie participative, sensibilisation).

6.5 Évolution du droit pénal environnemental

Plaidoyer pour une reconnaissance claire des crimes environnementaux dans le droit international ;

Lutte contre l’impunité pour les atteintes graves à l’environnement, même en période de paix.

2. Contribution des institutions non-étatiques

Les organisations non-gouvernementales (ONG) et la société civile jouent un rôle déterminant dans la promotion d'une gouvernance environnementale participative. Leurs principales actions incluent :

Le plaidoyer pour l’adoption de technologies géospatiales ;

La cartographie participative des zones à risques ;

La surveillance citoyenne des atteintes environnementales.

3. Analyse du cadre législatif et institutionnel

3.1 Défis législatifs

Le cadre juridique environnemental demeure lacunaire :

Les textes sont épars et parfois contradictoires ;

Leur application reste faible ou inexistante ;

Les lois actuelles n’intègrent pas suffisamment les enjeux contemporains (changement climatique, risques naturels, pollution urbaine) ;

Le droit international de l’environnement reste peu mobilisé, notamment en matière de répression.

3.2 Défis institutionnels

Le fonctionnement institutionnel souffre de :

L’absence d’un organe de coordination centralisé ;

La fragmentation des responsabilités entre différents ministères, agences et CTD ;

Le manque de moyens humains, financiers et techniques, surtout au niveau local ;

Une surveillance environnementale souvent réactive, rarement préventive ;

Des difficultés à engager des poursuites pénales contre les auteurs de crimes environnementaux.

5. Problèmes majeurs soulevés

5.1 Sur le plan législatif

Cadre juridique inadapté aux réalités actuelles ;

Absence de définition claire des infractions graves ;

Faible reconnaissance des enjeux climatiques dans les lois nationales ;

Approche morcelée du droit environnemental international.

5.2 Sur le plan institutionnel

Inexistence d’un Observatoire Urbain National ;

Collaboration limitée entre les institutions étatiques et locales ;

Capacités limitées des CTD en matière de gestion environnementale ;

Surveillance insuffisante et application faible des sanctions.

4. Conséquences sur la qualité de vie

Les actes de criminalité environnementale ont un impact direct sur la vie des populations :

Dégradation du cadre de vie urbain : pollution, insalubrité, délabrement des infrastructures ;

Prolifération des maladies hydriques (choléra, typhoïde) et respiratoires (asthme, bronchites) ;

Inondations récurrentes et glissements de terrain liés à l’occupation des zones à risque ;

Perte de biodiversité et réduction des espaces verts urbains.

AXE 3 : Gouvernance, cadre juridique et mobilisation

1. Objectif de l’axe

Cette session avait pour objectif d’examiner de manière critique le cadre législatif et institutionnel de la gestion urbaine et environnementale au Cameroun, en tenant compte des défis actuels liés à :

L’urbanisation rapide et souvent désordonnée,

Les effets du changement climatique,

La mise en œuvre de la décentralisation,

Et le rôle croissant des acteurs non étatiques dans la gouvernance territoriale et environnementale.

Le panéliste a d’abord présenté l’ensemble des textes et dispositifs institutionnels encadrant la gestion de l’environnement au Cameroun, tout en soulignant leurs limites et les dysfonctionnements observés sur le terrain.

3. Enjeux révélés par cet axe

Les insuffisances juridiques en matière de criminalité environnementale ;

La faiblesse de l’application des lois existantes ;

Le manque de coordination entre les institutions concernées ;

La faible implication des citoyens dans la dénonciation des crimes environnementaux.

2. Constat général

2.1 Cadre juridique fragmenté et obsolète

Les lois restent dispersées, malgré les réformes amorcées en 2004.

Les documents de planification urbaine sont insuffisamment mis en œuvre ou restent lettre morte.

Le changement climatique est peu intégré dans la législation environnementale actuelle.

2.2 Problèmes d’occupation du sol

Urbanisation illégale et anarchique dans les zones à risques (inondables, instables, non viabilisées).

Absence de contrôle préalable ou de mesures de prévention efficaces, malgré les interdictions existantes.

2.3 Fragmentation institutionnelle

Aucun organe de coordination interministérielle n’existe pour gérer la question environnementale de manière transversale.

Les responsabilités sont partagées entre plusieurs structures, sans mécanismes clairs de collaboration ni de suivi.

2.4 Manque de moyens

Insuffisance de personnel qualifié, de financement et d’outils modernes (cartographie, télédétection…).

Surveillance environnementale faible, réactive ou tardive, souvent déclenchée après des catastrophes.

2.5 Impunité juridique

Les atteintes graves à l’environnement (pollutions industrielles, destruction de zones humides, brûlage de déchets…) sont rarement sanctionnées.

Faible opérationnalisation du droit pénal environnemental au niveau national et international.

4. Solutions et pistes proposées

4.1 Renforcer la coordination interinstitutionnelle

Créer un organe central de coordination ou un observatoire urbain national.

Clarifier les rôles et responsabilités entre l’État, les ministères, les CTD et les agences techniques;

4.2 Réviser et harmoniser le cadre juridique

Intégrer explicitement les risques climatiques, la résilience urbaine et la gestion des catastrophes dans les lois environnementales.

Revoir la définition juridique des atteintes environnementales graves et harmoniser les textes en vigueur.

4.3 Renforcer les capacités locales

Former les agents techniques des collectivités territoriales et améliorer leur niveau d’expertise.

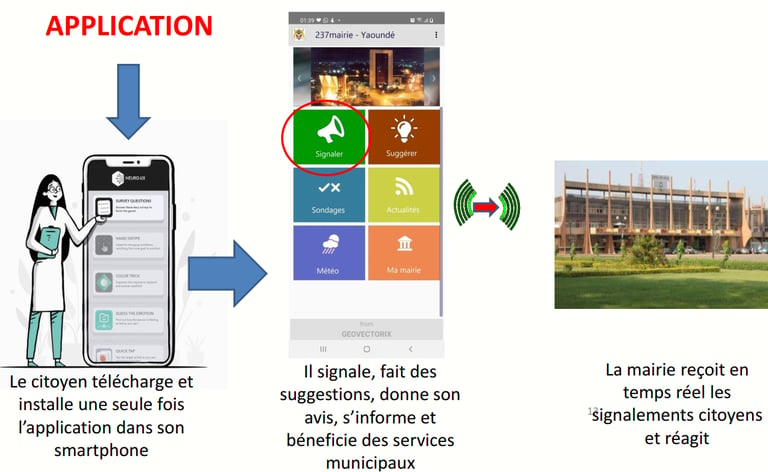

Fournir des outils technologiques modernes comme les SIG, drones ou applications mobiles pour le suivi territorial et environnemental.

Assurer un financement durable des actions locales.

4.4 Valoriser les acteurs non étatiques

Appuyer les ONG dans la cartographie participative, la sensibilisation et le plaidoyer.

Instaurer des mécanismes officiels de collaboration entre la société civile et les structures étatiques pour la veille environnementale.

4.5 Faire évoluer le droit pénal environnemental

Plaider pour la reconnaissance explicite des crimes environnementaux graves dans le droit pénal national et international.

Promouvoir des sanctions exemplaires pour lutter contre l’impunité et protéger les ressources naturelles.

Axe 4 : Outils géomatiques et cas pratiques (Yaoundé / Douala)

Cet axe a présenté des cas concrets d’utilisation des outils géospatiaux dans la gestion urbaine et environnementale au Cameroun, en particulier dans les villes de Douala et Yaoundé.

Exemples présentés :

Cartographie des zones inondables à Douala : Utilisation de données satellitaires et d’analyses spatiales pour identifier les zones à risque et appuyer les décisions d’aménagement.

Suivi des occupations illégales à Yaoundé : Analyse des changements d’occupation du sol par imagerie satellitaire, permettant une meilleure surveillance des constructions anarchiques.

Intégration des Systèmes d’Information Géographique (SIG) : Appui à la planification urbaine, à la prévention des risques naturels et à la gestion des équipements urbains.

Ces outils renforcent la prise de décision fondée sur les données et améliorent la réactivité institutionnelle face aux pressions environnementales et foncières croissantes.

Axe 5 : Innovations africaines

Cet axe a mis en lumière plusieurs initiatives locales et innovantes développées sur le continent africain, souvent à l’interface entre technologie, société civile et gouvernance locale.

Initiatives valorisées :

Systèmes communautaires d’alerte environnementale : Basés sur des réseaux locaux d’observation et des canaux de communication rapide (radio, SMS, WhatsApp).

Utilisation de drones pour le contrôle et la cartographie du territoire : outil à faible coût pour surveiller l’évolution de l’occupation du sol et détecter les menaces environnementales.

Applications mobiles citoyennes : Plateformes permettant aux habitants de signaler des cas de pollution, des constructions illégales ou des décharges sauvages en temps réel.

Ces innovations montrent le potentiel de l’intelligence collective et des technologies accessibles pour améliorer la résilience urbaine en Afrique.

Axe 6 : Perspectives d’action et planification urbaine durable

Ce dernier axe a exploré les pistes d’avenir pour une gestion urbaine intégrée, participative et durable.

Principales recommandations et perspectives :

Intégration des outils géospatiaux dans la gouvernance locale : Encourager leur usage dans la planification, la prévention des risques et la gestion foncière.

Renforcement des capacités des CTD : Former les agents, équiper les services techniques et fournir un accompagnement institutionnel pour assurer une gouvernance efficace.

Mise en place d’observatoires urbains : Structures permanentes de suivi, d’analyse et de coordination entre les acteurs urbains, utilisant les données spatiales et territoriales.

Création de plateformes participatives pour la gestion environnementale : Espaces d’échange entre citoyens, ONG et institutions locales pour améliorer la transparence et la réactivité.

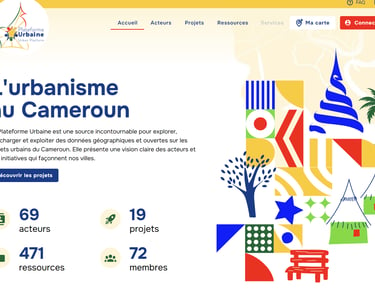

Enfin, le MINHDU a présenté l’existence de sa plateforme urbaine, outil numérique développé pour renforcer la gestion urbaine, le suivi des projets, et la coordination entre les acteurs du développement territorial.

Conclusion

La conférence sur la criminalité environnementale en milieu urbain a permis de dresser un diagnostic lucide et critique des vulnérabilités structurelles qui affectent les environnements urbains africains. Elle a mis en lumière la complexité des défis liés à l’urbanisation rapide, à la dégradation de l’environnement, à l’impunité juridique, ainsi qu’au manque de coordination institutionnelle.

Les échanges ont convergé autour d’un constat central : la nécessité urgente d’une gouvernance environnementale renforcée, fondée sur des données fiables, des outils modernes et une coopération élargie. En particulier, l’intégration des outils géomatiques (SIG, imagerie satellitaire, drones, cartographie participative) dans les processus décisionnels apparaît comme un levier incontournable pour améliorer la planification, la surveillance et la résilience des villes africaines.

L’événement a également souligné l’urgence d’une réforme multidimensionnelle, fondée sur :

La modernisation du cadre législatif pour mieux encadrer les enjeux environnementaux actuels ;

Une coordination interinstitutionnelle efficace, rompant avec les approches sectorielles ;

Une implication active de tous les acteurs : pouvoirs publics, collectivités territoriales, société civile, monde académique et jeunesse.

La construction d’une gouvernance écologique durable, adaptée aux réalités africaines, repose ainsi sur trois piliers essentiels :

Une volonté politique affirmée ;

Une mutualisation des compétences et des ressources ;

Une mobilisation citoyenne éclairée, appuyée par les sciences et technologies de l’information géospatiale.

Enfin, la contribution des membres de l'association I Love Geomatics dans ce type d’espace de réflexion a été soulignée comme non seulement pertinente, mais essentielle. En effet, elle incarne une nouvelle génération d’acteurs du territoire, engagés pour une gouvernance urbaine fondée sur la donnée, la science et la concertation.

Fait à Yaoundé, le 6 juillet 2025

Par: Secrétariat Général ILG

Présentation des panélistes

Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude à l’ensemble des panélistes qui ont généreusement partagé leur expertise, leur expérience et leur vision tout au long de nos échanges.

Votre engagement, la richesse de vos interventions et la clarté de vos analyses ont grandement contribué à la réussite de cet événement. En apportant un éclairage précieux sur les enjeux complexes de la criminalité environnementale et sur les possibilités offertes par les technologies géomatiques, vous avez permis de nourrir une réflexion collective essentielle pour une gouvernance écologique plus durable et inclusive dans les villes africaines.

Nous vous remercions pour votre professionnalisme, votre disponibilité et votre implication. Votre participation a non seulement suscité des discussions stimulantes, mais a aussi renforcé les ponts entre chercheurs, décideurs, praticiens et citoyens engagés.

Merci encore pour votre précieuse contribution à cette initiative, qui, nous l'espérons, portera ses fruits dans des actions concrètes à l’échelle locale et continentale.

Avec toute notre reconnaissance,

Dr MOPI TOUOYEM Fabrice

Environnementaliste, titulaire d'un PHD en geographie dans la spécialité dynamique de l'environnement et risque

MAHI BOGMIS Benjamin

Environnementaliste - spécialiste QHSE & études d'impacts / Président de la jec

Dr Janvier NGWANZA OWONO

Expert en droit de l'environnement camerounais et développement urbain durable

ETOUNA Joachim

Consultant en information et information géographique

TSOUNGUI Carine Yvane

Expert géomatique - géologie minière / PDG GEOVECTORIX

Remerciements aux participants

Nous adressons également nos plus sincères remerciements aux associations, ministères et institutions, bureaux d'étude, particuliers, étudiants qui ont accepté notre invitation et nous ont honorés de leur présence.

Votre participation active aux échanges a été un élément fondamental de la richesse et de la pertinence des débats. Par votre engagement, vos contributions éclairées et votre volonté de dialogue, vous avez démontré l’importance d’une collaboration intersectorielle pour faire face aux enjeux cruciaux de la gouvernance environnementale en milieu urbain.

Nous saluons l’intérêt que vous portez aux solutions innovantes, notamment géomatiques, pour mieux comprendre, prévenir et lutter contre la criminalité environnementale. Votre implication confirme que les réponses durables à ces défis complexes nécessitent l’implication conjointe des acteurs publics, de la société civile, du monde académique et des professionnels de terrain.

Nous vous remercions chaleureusement pour votre confiance, votre disponibilité et votre engagement à nos côtés.

Avec toute notre reconnaissance,

JEC